概要

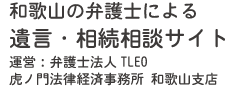

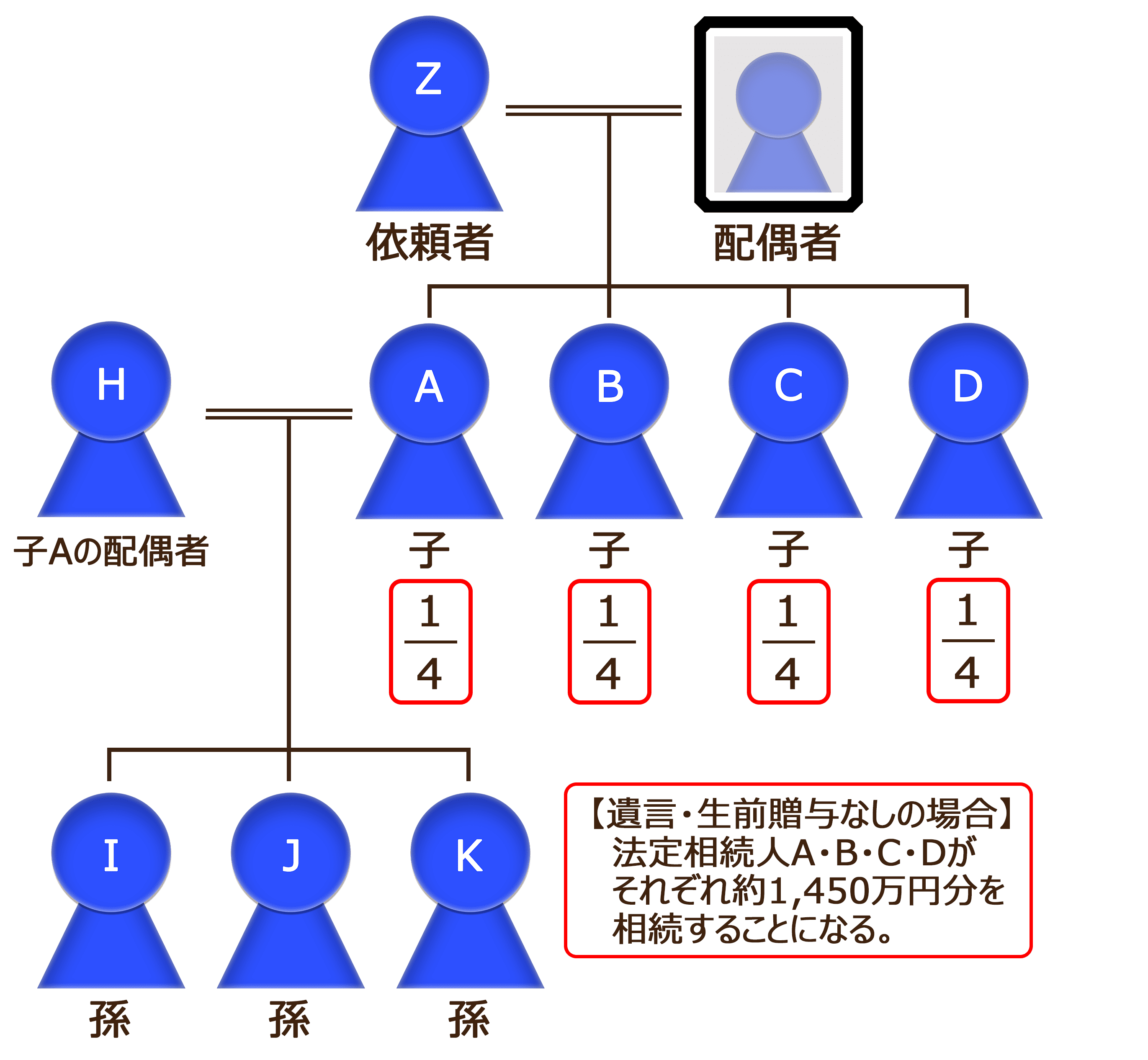

依頼者Zは、現在同居している子Aへ住宅を相続させたいと考えていました。

しかし、Aの法定相続分は遺産の【4分の1】の約1,450万円分で、

自宅の価値である約5,200万円分を相続する権利はありません。

(法定相続分について詳しくは【相続の基礎知識と「数次相続」】のページをご覧ください。)

では、住宅を贈与もしくは遺贈によってAが住宅を取得した場合はどうなるのでしょうか?

【例】

遺言「住宅をAに、それ以外の財産(預貯金)をB・C・Dに相続させる。」

このような遺言があった場合、Aが住宅(約5,200万円)を、

B・C・Dは預貯金の約600万円(それぞれ約200万円)を相続することになります。

しかし、ここで遺留分の問題が発生します。

【民法第1028条】

兄弟姉妹以外の相続人は、遺留分として、次の各号に掲げる区分に応じて

それぞれ当該各号に定める割合に相当する額を受ける。

一 直系尊属のみが相続人である場合 被相続人の財産の3分の1

二 前号に掲げる場合以外の場合 被相続人の財産の2分の1

(遺留分について詳しくは以下のページをご覧ください。)

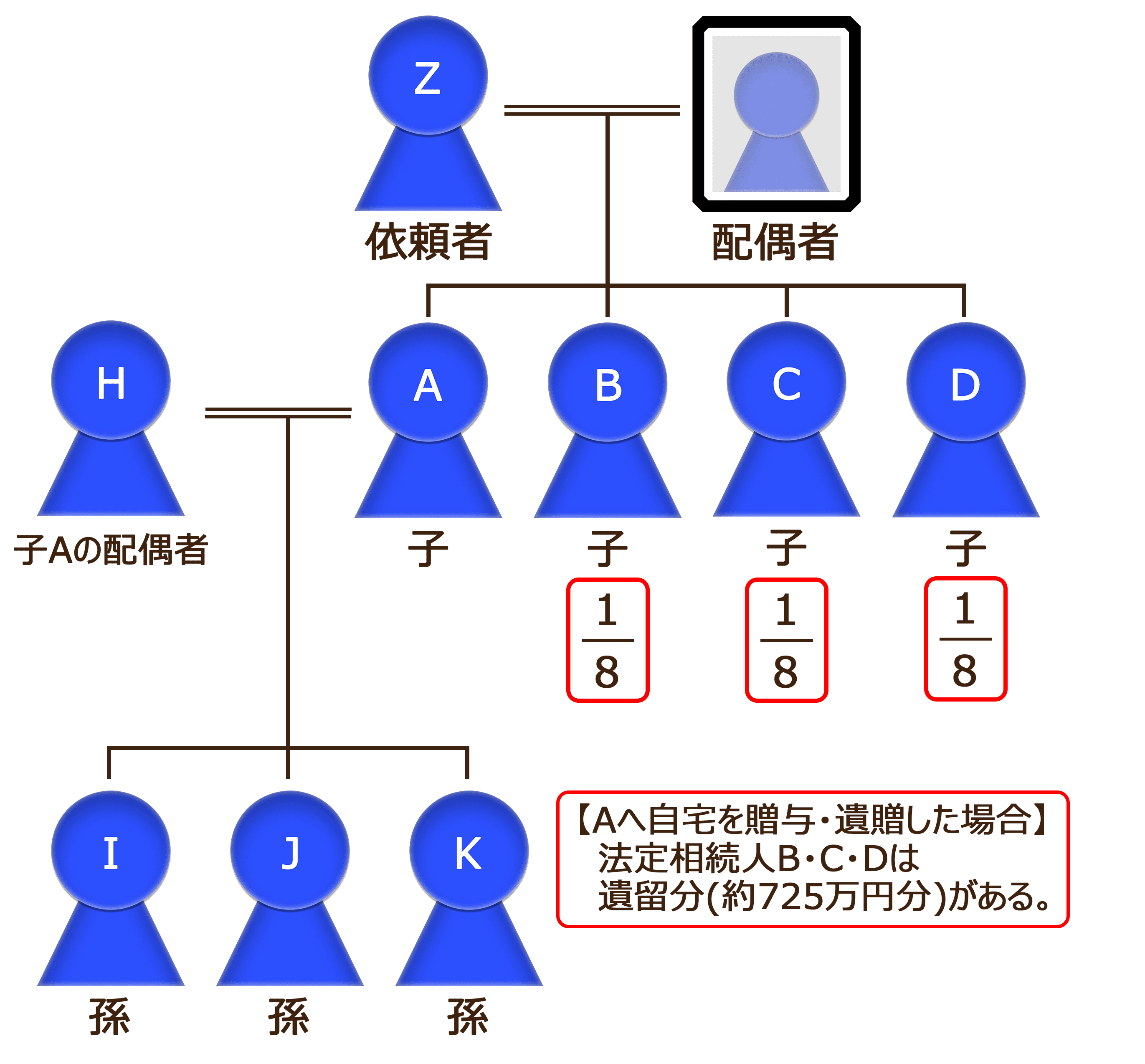

つまり、(A・)B・C・Dは、それぞれ

【4分の1(法定相続分)】×【2分の1】=【8分の1】(=【約725万円】)の遺留分があります。

B・C・Dが遺言によって相続するのは、それぞれ約200万円の預貯金ですでの、

遺留分の約725万円には、約525万円足りません。

つまり、B・C・Dが請求すれば、

Aはそれぞれに約525万円(合計約1,575万円)を支払わなければなりません。

【相続法改正】遺留分侵害額請求権から生ずる権利の金銭債権化

2019年7月1日に【相続法の改正】が施行されました。

この法改正により、遺留分侵害額請求権から生ずる権利が金銭債権化されました。

(法務省の【遺留分制度の見直し】でわかりやすく解説されています。)

【民法第1046条】

遺留分権利者及びその承継人は、受遺者(特定財産承継遺言により財産を承継し又は

相続分の指定を受けた相続人を含む。以下この章において同じ。)又は受贈者に対し、

遺留分侵害額に相当する金銭の支払を請求することができる。

ここで、もう1つ「特別受益の持戻し免除の意思表示は、遺留分を侵害する限度で失効する。」

ということも知っておきましょう。

つまり、Zが「Aへの住宅の遺贈は持ち戻しの免除をする」としていても、

B・C・Dは遺留分侵害額を請求することができるということです。

この考えは【最高裁判所 平成24年1月26日】の判決で示されています。

※判例につきましては当時の法律に合わせて「遺留分減殺請求」と表記しております。

【判決文】(一部)

遺留分減殺請求により特別受益に当たる贈与についてされた持戻し免除の意思表示が

減殺された場合、持戻し免除の意思表示は、遺留分を侵害する限度で失効し、

当該贈与に係る財産の価額は、上記の限度で、遺留分権利者である相続人の

相続分に加算され、当該贈与を受けた相続人の相続分から控除されるものと

解するのが相当である。

【相続法改正】遺留分算定の期間

【改正前】

遺留分の算定期間は、次のように定められていました。

【民法第1030条】

贈与は、相続開始前の1年間にしたものに限り、前条の規定によりその価額を算入する。

当事者双方が遺留分権利者に損害を加えることを知って贈与をしたときは、

1年前の日より前にしたものについても、同様とする。

しかし、相続人が贈与(特別受益)を受けた場合は記載されておらず、

判例(最高裁判所 平成10年3月24日)から、相続人が贈与を受けたときには

相続開始前の1年間より昔であっても遺留分侵害の対象となるとされていました。

【判決文】(一部)

贈与が相続開始よりも相当以前にされたものであって、その後の時の経過に伴う

社会経済事情や相続人など関係人の個人的事情の変化をも考慮するとき、

減殺請求を認めることが右相続人に酷であるなどの特段の事情のない限り、

民法1030条の定める要件を満たさないものであっても、遺留分減殺の

対象となるものと解するのが相当である。

【改正後】

今回の法改正によって、相続人への贈与についても相続開始前の10年間と定められました。

【民法第1044条】

【第1項】

贈与は、相続開始前の1年間にしたものに限り、前条の規定によりその価額を算入する。

当事者双方が遺留分権利者に損害を加えることを知って贈与をしたときは、

1年前の日より前にしたものについても、同様とする。

【第2項】

(省略)

【第3項】

相続人に対する贈与についての第1項の規定の適用については、

同項中「1年」とあるのは「10年」と、「価額」とあるのは

「価額(婚姻若しくは養子縁組のため又は生計の資本として受けた贈与の価額に

限る。)」とする。

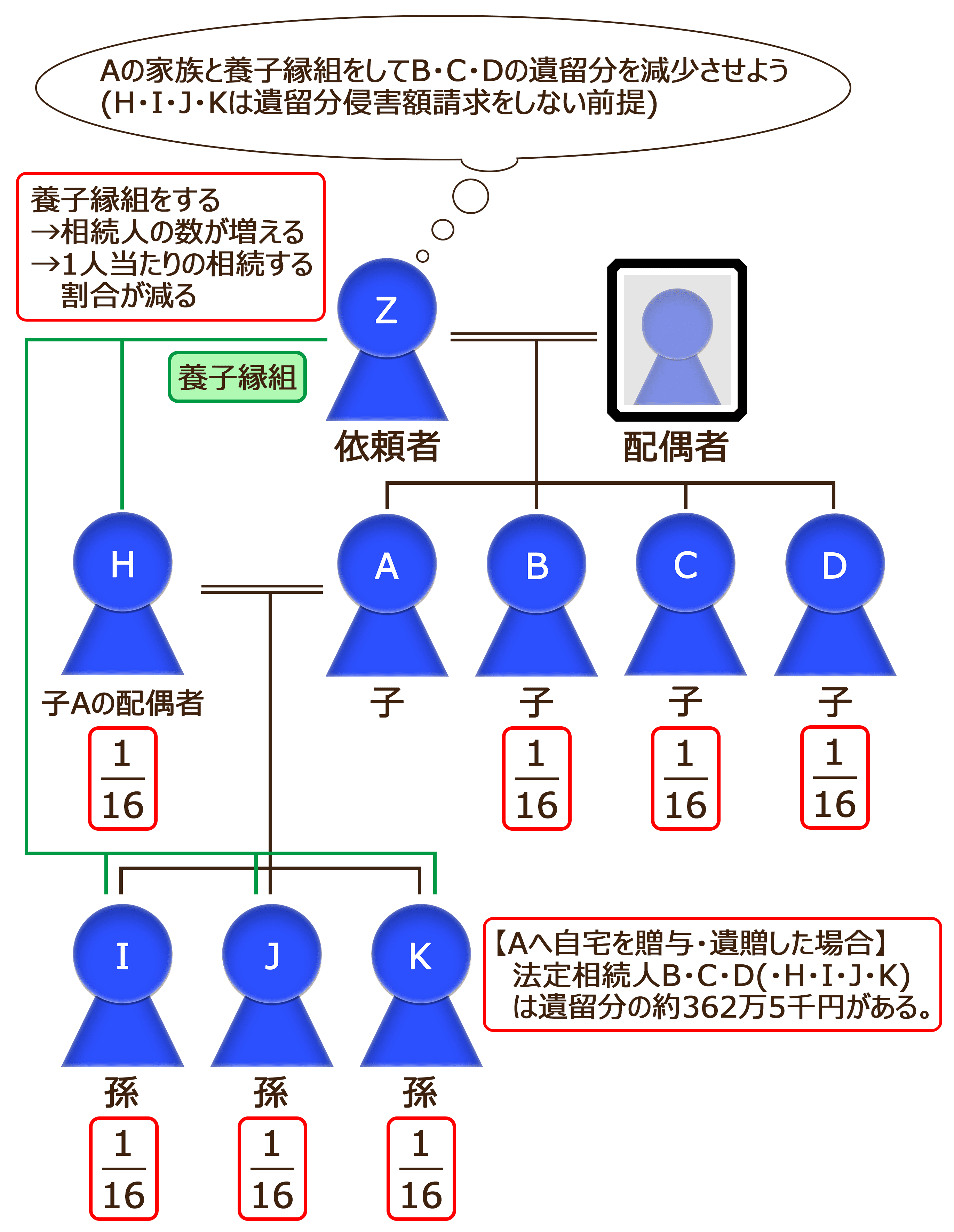

依頼者Zは、Aに遺留分(約1,575万円)を支払えるほどの財産が無いと知っていたので、

Aの家族(H・I・J・K)と養子縁組をすることによって、法定相続人の人数を増やし、

遺留分を減少させる方法を思いつき、実行しました。

その結果、先ほどの例と同じく

「住宅をAに、それ以外の財産(預貯金)をB・C・Dに相続させる。」と遺言した場合、

B・C・D(・H・I・J・K)の遺留分は、それぞれ

【8分の1(法定相続分)】×【2分の1】=【16分の1】(=【約362万5千円】)

となり、B・C・Dは遺言によって約200万円の預貯金を相続するので、

Aが支払うべき遺留分侵害額は

(約362万5千円 - 200万円)× 3人分 = 【約478万5千円】となります。

養子縁組をしていないときの遺留分侵害額が【約1,575万円】だったので

養子縁組をしたことによってAの負担する金額が【約1,096万5千円】減少することになりました。

これにより、B・C・Dに遺留分侵害額を請求されても、

Aが何とか支払える金額となりました。

相談内容

依頼者Zは、ここまで、Aが住宅を相続できるように進めてきましたが、

本当にこれでAは住宅を相続できるのか(養子縁組が無効となり、

Aの支払うべき遺留分侵害額が増加してしまわないか)不安になり相談に来られました。

【養子縁組についての判例】

- 最高裁判所 平成29年1月31日

専ら相続税の節税のための養子縁組であっても、

直ちに「当事者間に縁組をする意思がないとき」とはいえない。

として、養子縁組は無効にはなりませんでした。 - 東京高等裁判所 昭和57年2月22日

・他の相続人の相続分を減少させる目的で養子縁組をしていた。

・他の相続人に養子縁組をしたことを隠していた。

・養子縁組をした被相続人の判断能力が低下していた。

などの理由から、養子縁組は無効となりました。 - 大阪高等裁判所 平成21年5月15日

養子縁組後に交流した形跡がなく、親子関係を築く意思がなかったことから

養子縁組は無効となりました。

対応

上記の判例から、まずは、養子縁組をした目的は相続分を減少させようとしたのではなく、

現在同居しているAが住宅を相続してほしい思いからであることを遺言の付言事項だけでなく、

いきさつの文書を公証人に文書認証をしてもらい、さらに、ビデオメッセージも作成しました。

次に、十分な判断能力のもと養子縁組をした証拠として長谷川式簡易知能評価を

受けて判断能力に問題がない点数を得ました。

結果

Zが亡くなり、AはB・C・Dから遺留分減殺請求(現:遺留分侵害額請求)の調停を申し立てられましたが、

最終的に、H・I・J・Kの養子縁組についてはこちらの主張を認めてもらうことができ、

AがB・C・Dにそれぞれ、【約162万5千円】を支払うことで調停が成立しました。

まとめ

今回の事例では、調停で解決することができましたが、裁判にまで発展すると

どのような結果になるのかはわかりません。

ですので、本件のように1人だけに多額の財産を相続させたい場合は、

養子縁組をして相続分・遺留分を減少させるよりも、他の相続人が納得できるように

何故、そのように相続したいのかという意思を明らかにすることの方が大切です。

どのように遺言作成したらよいのかお困りの方や、

遺留分侵害額請求をされているまたは遺留分侵害額請求をしたい方は

当事務所では初回相談料を無料とさせていただいていますので、お気軽にご相談ください。