Archive for the ‘事例’ Category

知らずに抱えた相続債務!熟慮期間後の相続放棄

相続放棄の基本と熟慮期間

相続が開始されると、被相続人の権利義務は相続人に引き継がれることになります。しかし、被相続人に多額の借金があった場合、その債務まで相続してしまうと、相続人の生活が脅かされることもあります。そこで、民法では「相続放棄」という制度を設けています。

相続放棄とは

相続放棄とは、被相続人の財産を一切相続しないことを選択する手続きです。相続放棄をするためには、家庭裁判所に「相続放棄申述書」を提出する必要があります。

この相続放棄申述が受理されることによって、その相続人が初めから相続人ではなかったものとみなされます。つまり、被相続人の預金や不動産などのプラスの財産(積極財産)も、ローンや借金などのマイナスの財産(消極財産)も一切引き継がないことになります。

そのため、相続放棄を検討する際には、債務だけでなく積極財産も一切相続できなくなることを十分に理解し、慎重に判断する必要があります。また、遺言書があっても、その内容に拘束されることはなくなります。ただし、相続放棄をした場合、次順位の相続人が相続することになりますので、その点は考慮しておく必要があります。

熟慮期間の原則と特例

民法第915条第1項で、相続放棄は「相続の開始があったことを知った時から三箇月以内」に行わなければならないと定めています。この期間を「熟慮期間」と呼びます。

相続放棄を検討している場合は、この熟慮期間内に必ず手続きを完了させる必要があります。ただし、やむを得ない事情がある場合には、家庭裁判所に申立てを行うことで熟慮期間の伸長が認められることがあります(民法第915条第1項)。伸長が認められるためには、相続財産の調査に時間がかかるなど、正当な理由が必要です。

熟慮期間内に相続放棄をしない場合や、相続人が相続財産の全部または一部を処分した場合(預金の引き出しなど遺産を使い込む行為)は、民法第921条により、相続を承認(単純承認)したものとみなされ、被相続人の債務をすべて引き継ぐことになります。このため、債務超過の可能性がある場合は、熟慮期間内であっても遺産に手をつけないよう注意が必要です。

しかし、相続人が相続財産の存在を知らなかった場合など、特殊な事情がある場合には、この原則が適用されないことがあります。特に、相続開始時には被相続人に債務がないと信じたが、後になって債務の存在が判明した場合には、その時点から新たに熟慮期間が開始するという特例が後述する最高裁の判例により認められています。この特例は、相続人が不測の損害を被ることを防ぐための重要なセーフティネットとなっています。

知らずに相続債務を抱えた事例

被相続人が生前に金融機関からの借入れやクレジットカードの利用をしていて、相続人がそれを知らないままに相続が開始されるなど、相続債務を知らずに抱えてしまう事例は決して珍しくありません。

特に、被相続人が単身で生活していた場合や、家族とあまり連絡を取り合っていなかった場合などは、被相続人の財産状況を把握できないことが多く、このような状況で、相続開始から3か月以上が経過した後に突然債権者から連絡が来て、初めて債務の存在を知るというようなケースがあります。

相続開始から債務発覚までの流れ

具体的な事例として、ある相続人のケースを見てみましょう。まず被相続人が死亡し、相続が開始されました。

相続人は葬儀を執り行い、約40万円の費用を支払いました。その後、被相続人名義の生命保険から約400万円を受け取りました。また、使わなくなった被相続人の自家用車を廃車にして処分し、被相続人の預貯金約30万円を引き出して解約しました。

ここまでは通常の相続手続きとして特に問題はありませんでした。しかし、その後、クレジットカード会社から通知書が届き、問い合わせたところ、被相続人に約150万円の債務があることが判明しました。

相続開始から既に3か月以上が経過し、さらに、預貯金を引き出していたため、相続人は相続放棄ができないのではないかと不安になりました。このような場合、民法の原則に従えば、相続放棄は認められないように思われました。

債務発覚後の対応

債務が発覚した際、多くの相続人は「もう熟慮期間が過ぎているから相続放棄はできない」と諦めてしまいがちです。しかし、このケースでは相続人はクレジットカード会社に電話をして初めて債務の存在を知ったのであり、それ以前は被相続人に債務がないと信じていました。そして、そのように信じるについて相当な理由もありました。被相続人の積極財産は預貯金約30万円と経済的価値のない自家用車のみであり、葬儀費用の40万円よりも少ない状況でした。

このような場合、債務の存在を知った時点から新たに熟慮期間(3ヶ月)が始まると考えられる場合があるため、相続人は債務を知った時から3ヶ月以内に家庭裁判所に相続放棄の申述をすることで、債務の負担から免れる可能性があります。

また、預貯金の引き出しについても、詳しくは後述しますが、財産的価値はほとんどないと判断してもらえる状態であったため、熟慮期間経過後に債務の存在を知ったこと及び被相続人の積極財産には財産的価値がほとんどない旨の上申書と合わせて相続放棄申述を家庭裁判所へ提出しました。

熟慮期間経過後も相続放棄できる特例

一般的に、相続放棄は相続の開始を知った時から3か月以内に行わなければなりません。しかし、相続人が相続財産について正確な情報を持っていない場合、このルールを厳格に適用すると不公平な結果となることがあります。そのため、判例では熟慮期間の起算点に関する特例が認められています。

最高裁判例が示す特例の条件

最高裁判所第二小法廷昭和59年4月27日判決では、「相続の開始があったことを知った時」について重要な解釈を示しています。この判例によれば、①相続人において相続財産が全く存在しないと信じたためであり、かつ、②このように信ずるについて相当な理由がある場合には、「相続人が相続財産の全部若しくは一部の存在を認識したとき又は通常これを認識しうるべきとき」が熟慮期間の起算点となるとされています。つまり、相続人が被相続人に財産がないと合理的に信じていた場合、後に財産の存在を知った時点から新たに熟慮期間が始まるのです。

さらに、仙台高等裁判所平成4年6月8日決定では、この「全く存在しないと信じた相続財産」には積極財産だけでなく消極財産も含まれると判示されています。

| …熟慮期間は、…最高裁判所判決…の判示のとおり、原則として、相続人が、相続開始の原因となった事実及びこれにより自己が法律上相続人となった事実を知った時から起算すべきであるが、例外的に、相続人が上記事実を知った場合であっても、上記事実を知った時から三箇月以内に限定承認又は相続放棄をしなかったのが、相続財産(積極及び消極財産)が全く存在しないと信じたためであり、かつ、このように信ずるについて相当な理由があるときには、熟慮期間は、相続人が相続財産の全部若しくは一部の存在を認識した時又は通常これを認識しうべかりし時から起算すべきものと解するのが相当であり… |

また、東京高等裁判所平成19年8月10日決定では、「全く存在しないと信じた」には、積極財産があると認識していてもその財産的価値がほとんどない場合も含まれるとされました。

| 抗告人は…被相続人には本件相続財産が存していることを知っていたが,本件相続財産にほとんど財産的価値がなく,一方被相続人に負債はないと信じていたものであり,かつ抗告人の年齢,被相続人と抗告人との交際状況等からみて,抗告人においてそのように信ずるについては相当な理由があり… |

積極財産と消極財産の認識

前述の事例に裁判例の考え方を当てはめると、相続人は被相続人の積極財産として預貯金約30万円と自家用車を認識していました。しかし、自家用車は経済的価値がなく、預貯金も葬儀費用の40万円より少ない状態でした。したがって、積極財産はあると認識していたものの、その財産的価値はほとんどないと言えます。また、消極財産については、クレジットカード会社に電話をするまで、その存在を全く知りませんでした。このように、相続人が被相続人に実質的な財産がないと信じ、かつそう信じるについて相当な理由があった場合、消極財産の存在を認識した時(クレジットカード会社に電話をした時)から新たに熟慮期間が開始すると考えられます。つまり、それから3か月以内であれば相続放棄ができる可能性が高いと判断できました。

相続放棄を妨げない行為とは

相続放棄をするためには、相続財産を「処分」していないことが必要です。民法第921条では、相続人が相続財産の全部または一部を処分したときは、単純承認したものとみなすとされています。しかし、すべての行為が「処分」に当たるわけではありません。相続放棄を検討している方にとって、どのような行為なら相続放棄を妨げないのかを知ることは非常に重要です。

葬儀費用の支払いと相続財産

葬儀費用を相続財産から支払うことは、相続放棄を妨げるのでしょうか。東京控訴院昭和11年9月21日判決(法律新聞4059号13頁)では、相続財産からの葬儀費用の支出は衡平ないし信義則上やむをえない事情に由来するとして、法定単純承認となる「処分」には当たらないとされています。

| ●葬式費用ト相續財産の處分 遺族トシテ當然營マサルヘカラサル葬式費用ノ支出ハ道義上必然ノ所爲ニシテ民法第千二十四條第一號ニ所謂相續財産ノ處分ニ該當セス (遺族として当然営まざるべからざる葬式費用の支出は道義上必然の所為にして民法第1024条第1号に所謂《いわゆる》相続財産の処分に該当せず) ※明治民法第1024条は現行民法第921条に単純承認の擬制として継承されました。 |

つまり、被相続人の預貯金を使って葬儀費用を支払っても、それだけでは相続放棄ができなくなるわけではないのです。葬儀は社会通念上必要な儀式であり、その費用を被相続人の財産から支払うことは合理的だと考えられています。したがって、相続人が被相続人の預貯金から葬儀費用を支払った場合でも、相続放棄を検討することは可能です。ただし、葬儀費用として社会通念上相当と認められる範囲を超えた支出については、「処分」と判断される可能性がありますので注意が必要です。

価値のない財産の処分

被相続人の所有していた財産の中には、実質的に価値の低いものや維持費がかかるだけのものも含まれていることがあります。本件の事例では、被相続人が所有していた自家用車は型式が古く、実質的な価値がほとんどなく、むしろ駐車料金などの維持費がかさむだけの状態であったため、これを廃車にして処分したことは相続財産の「処分」に当たらないと判断しました。

この判断は、山口地方裁判所徳山支部昭和40年5月13日判決の考え方に沿ったもので、同判決では、経済的価値の低い物品の処分について、法定単純承認となる「処分」には当たらないという判断がなされています。

しかし、物品の価値判断は個別の事案によって異なる可能性があります。たとえば東京地裁平成12年3月21日判決では、財産的価値を有する遺品を持ち帰る行為が民法第921条第3号の「相続財産の隠匿」に該当し、単純承認したものとみなさざるを得ないとされています。従って、自動車の年式や状態、市場価値などによっては、廃車処分が相続財産の処分と評価される可能性も否定できません。

相続放棄を検討する場合は、財産の経済的価値について慎重に判断し、専門家に相談しながら手続きを進めることが重要です。また、相続財産の処分と判断されるリスクを避けるためには、相続開始後は相続放棄の手続きが完了するまで、相続財産に手をつけないことが最も安全な選択といえるでしょう。

生命保険金の受取り

被相続人が生命保険に加入していた場合、その保険金を相続人が受け取ることがあります。この生命保険金の受取りは、相続放棄に影響するのでしょうか。大審院昭和13年12月14日判決において、「保険金を受け取るべき者は、被保険者の死亡時に家督を相続している者(※保険契約で指定された「受取人」)であり、単なる遺産相続人ではないと解すべきである。」と判事されたため、相続放棄をしても引き続き受領可能であり、相続放棄を妨げる単純承認等にもならないとされています。つまり、生命保険金は相続財産とは別のものであり、その受取りは相続放棄の妨げとはならないと考えられています。したがって、保険金受取人として指定され、被相続人の生命保険金を受け取ったとしても、それだけで相続放棄ができなくなるわけではありません。

| ◯判決要旨 終身生命保險契約ニ於テ保險金受取人ヲ被保險者ノ家督相續人トノミ指定シ被保險者タル戸主カ隠居後死亡シタル場合ニ於テ當事者ノ意思ニ付特段ナル解釋ヲ爲シ得サル限リ保險金ヲ受取ルヘキ者ハ死亡當時其ノ家督相續ヲ爲シ居ル者ニシテ其ノ遺産相續人ニ非ス卜解スヘキモノトス (終身保険契約に於て保険金受取人を被保険者の家督相続人とのみ指定し被保険者たる戸主が隠居後死亡したる場合に於て当事者の意思に付特段なる解釈を為し得ざる限り保険金を受取るべき者は死亡当時其の家督相続を為し居る者にして其の遺産相続人に非すと解すべきものとす) |

相続放棄手続きの実務上の注意点

裁判所の審査と金融機関の対応

相続放棄の申述を受けた家庭裁判所は、熟慮期間内に申述がなされたかどうかを審査します。しかし、前述の特例に該当する場合は、形式的な熟慮期間を経過していても、実質的に熟慮期間内と判断されることがあります。裁判所は基本的に相続放棄の申述が形式的要件を満たしていれば、これを受理するだけであり、積極的に調査を行うわけではありません。

また、金融機関は債務者である被相続人が死亡した場合、相続人に対して債務の返済を求めますが、すべての相続人が相続放棄をした場合には、その債権は回収不能となります。しかし、多くの金融機関は取立てによる回収よりも、損金処理をして税務上の処理を行うことを望んでいることが多いのです。そのため、相続放棄の手続きが適切に行われれば、金融機関からの過度な取立てを心配する必要はないでしょう。ただし、相続放棄の事実を金融機関に適切に通知することは重要です。裁判所から発行される相続放棄申述受理証明書を金融機関に提出することで、相続放棄の事実を証明することができます。

相続放棄の影響と次順位相続人への説明

相続放棄をすると、その相続人は初めから相続人ではなかったものとみなされます。その結果、次順位の相続人が相続権を取得することになります。例えば、被相続人の子(子は1人で、配偶者とは離婚または死別していた場合)が相続放棄をした場合、被相続人の直系尊属(一般的には父母)が次の相続人となり、さらに被相続人の直系尊属も相続放棄したり、亡くなっている場合は被相続人の兄弟姉妹が次の相続人となります。したがって、相続放棄を検討している方は、自分の相続放棄によって誰が次の相続人になるのかを事前に確認し、その相続人に状況を説明することが望ましいでしょう。特に、相続財産に多額の債務が含まれている場合は、次順位の相続人も同様に相続放棄を検討する可能性が高いため、連携して対応することが重要です。このように、相続放棄は自分だけでなく他の相続人や債権者にも影響を与える重要な決断ですので、慎重に検討することが必要です。

その他の実務で扱った申立事例

当事務所で扱った熟慮期間経過後の相続放棄申述受理申立事件について、2つのパターンをご紹介します。

パターン1:相続人になっていることを知らなかったケース

申立人は、ある日突然、役所から「地籍調査事業」に関する文書が届き、初めて被相続人(名前すら聞いたことがない曾祖父)名義の山林が存在し、自分が法定相続人の1人になっていることを知りました。

【提出した証拠書類】

役所からの通知文書を証拠として提出しました。上申書では、

- ①被相続人との関係を全く知らなかったこと

- ②文書を受領した日を熟慮期間の起算点とすべきこと

- ③判例(最高裁昭和59年4月27日判決等)に基づく主張

- ④役所が相続放棄に異議がないこと

を記載しました。

【結果】

家庭裁判所に申述が受理され、相続放棄が認められました。

パターン2:家族と疎遠で相続債務を知らなかったケース

申立人は、長年家族と折り合いが悪く連絡を取っていませんでした。被相続人(母)の死亡から数年経過後に突然、カードローン会社から通知文書が届き、初めて相続債務の存在を知りました。

【提出した証拠書類】

カードローン会社からの通知文書、カードローン会社担当者からの確認書(相続放棄に異議がない旨)を証拠として提出しました。上申書では、

- ①家族と疎遠で債務の存在を認識していなかったこと

- ②債権者からの通知を受領した日を熟慮期間の起算点とすべきこと

- ③判例(最高裁昭和59年4月27日判決等)に基づく主張

- ④債権者が相続放棄に異議がないこと

を記載しました。

【結果】

家庭裁判所に申述が受理され、相続放棄が認められました。

両ケースに共通する重要なポイント

- 熟慮期間の起算点の主張

被相続人死亡時ではなく、相続人になっていることや債務の存在を知った時点から起算すべきことを明確に主張 - 判例の引用

最高裁昭和59年4月27日判決等を引用し、限定説の例外に該当することを論証 - 家庭裁判所の審理基準

「却下すべきことが明らかな場合以外は受理すべき」という基準を示した裁判例を引用 - 関係者の意見

役所や債権者が相続放棄に異議がないことを確認し、証拠として提出

これらの事例からわかるように、熟慮期間経過後であっても、適切な証拠と論理的な主張があれば、相続放棄が認められる可能性があります。

まとめ

相続放棄は原則として相続開始を知った時から3ヶ月以内に行わなければなりませんが、被相続人に債務がないと信じるに足る相当な理由があった場合には、債務の存在を知った時点から新たに熟慮期間が始まる可能性があります。また、葬儀費用の支払いや価値のない財産の処分、生命保険金の受取りなどは、相続放棄を妨げる「処分」には当たらないケースが多いです。しかし、相続放棄は自分だけでなく次順位の相続人や債権者にも影響を与える重要な決断ですので、慎重に検討することが必要です。熟慮期間経過後の相続放棄や相続放棄の判断基準についてお困りの方は、初回相談料は無料になっておりますのでお気軽に当事務所までご相談ください。

関連ページ

【注意事項】

ご紹介した事例は、弁護士法人TLEO虎ノ門法律経済事務所グループ全体(本店・支店)での解決事例に基づき、和歌山支店が編集・執筆しています。プライバシー保護や分かりやすさの観点から、事案の趣旨を変えない範囲で一部内容を改変している場合がございます。

和歌山で遺言・相続のご相談なら虎ノ門法律経済事務所 和歌山支店へ

私たちは、和歌山県全域で、遺産分割、遺留分、遺言書作成、相続放棄など、あらゆる相続問題に対応する法律事務所です。

「相続トラブルで家族と揉めている」「何から手をつけていいか分からない」「弁護士費用が心配」そんなお悩みをお持ちではありませんか?

当事務所は、全国ネットワークを活かした豊富な実績と最新のノウハウが強みです。

弁護士法人ならではの継続的なサポートに加え、税理士や司法書士などの専門家と連携し、複雑な手続きもワンストップで解決に導きます。

私たちは「相続問題で悩む人を少しでも減らしたい」という想いを胸に、初回1時間の無料相談では、じっくりお話を伺うカウンセリングを重視しています。

費用についても明朗な料金体系で、安心してご依頼いただけます。

大切な方の想いを未来へ繋ぐために、私たち経験豊富な弁護士が全力でサポートいたします。まずはお気軽にお問い合わせください。

間接証拠で認められた特別受益〜綿密な通帳分析〜

特別受益とは?その基本的な考え方

相続において「特別受益」という言葉を耳にすることがあるかもしれません。これは、相続人の中の一部の人が、被相続人(亡くなった方)から特別な経済的支援を受けていた場合に、他の相続人との公平を図るために考慮されるものです。遺産分割の場面で問題となることが多く、特別受益が認定されると、その分が相続分から控除される制度です。

特別受益の定義

特別受益とは、法律上、被相続人が生前に特定の相続人に対して贈与や経済的援助を行った場合、それが「特別に受益したもの」として評価され、相続分から贈与の価額を控除した残額を相続分とする制度です(民法第903条)。

ただし、被相続人が「持戻し免除」の意思を示した場合、贈与額を相続財産に加算しない選択も可能です。これは、被相続人が特定の相続人への贈与を、将来の相続時に他の相続人と精算しない意思を明確にする制度です。持戻し免除は、遺言書や贈与契約書などで明示することができ、相続人間の公平性を保ちながら、被相続人の意思を尊重する重要な法的仕組みとなっています。

例えば、結婚資金の贈与や、住宅購入の援助、学費の負担などが特別受益に該当します。ただし、これらが全て特別受益として認められるわけではなく、その時期や金額、被相続人の意思(持戻し免除の意思表示)が判断基準となります。

実際の事例から学ぶ:間接証拠による特別受益認定

特別受益が認定されるには、明確な証拠が必要だと考えられがちですが、今回ご紹介する事例では、間接的な証拠が積み重なり、特別受益が認定されました。

事案の概要(相続関係と家計援助)

今回ご紹介する事例は、約30年間に及ぶ家計援助が特別受益として認められたケースです。

被相続人は母親、相続人は2人の子供(依頼者と弟)でした。被相続人は生前、弟に対して約30年にわたり生活費等の援助を行っており、その金額が特別受益に該当するかが争点となりました。

裁判所の判断(特別受益認定の決め手)

裁判所は、通帳の詳細な分析を通じて、弟への家計援助が特別受益と認定しました。具体的には、通帳から以下のような特徴に着目し、これらが被相続人自身の生活費ではなく、弟やその家族のために使われたものと判断しました。

- 「家計」と記載されている出金が、不定期で被相続人自身の家計としては不自然であること

- 孫(弟の子)の運転免許取得費用や被相続人施設入所後のエアコン設置費用など、家計援助と判断できる記載が相当数あったこと

- 支出の金額と時期が、被相続人個人の家計費としては明らかに過大であったこと

最終的に、裁判所は出金額2,100万円のうち、3分の2(1,400万円)を特別受益と認定しました。

特別受益を巡るトラブルを避けるために

特別受益が相続の争点になることは珍しくありませんが、未然に防ぐための取り組みが重要です。

民法改正への対応

令和5年(2023年)4月1日の民法改正により、特別受益の主張の時効(特別受益を主張できる期間)が、相続開始の時(被相続人が亡くなった日または被相続人の死亡を知った日)から10年間とされました(民法第904条の3)。事例のように特別受益について争うことを検討している場合には、時効についても意識しておく必要があります。

家族への経済的支援が相続紛争に発展するリスク

家族を思いやる気持ちから行う経済的支援が、将来の相続紛争の種になることがあります。特に、兄弟姉妹間で支援の内容や金額に不均衡がある場合、トラブルのリスクが高まります。

将来の相続トラブルを防ぐための具体的な方法

相続トラブルを未然に防ぐためには、以下のような対策が有効です。

- 支援の内容を記録しておく

- 遺言書を作成して特別受益の扱いや持戻し免除の意思を明記する

- 必要に応じて、弁護士や専門家に相談し、適切なアドバイスを受ける

まとめ

特別受益は、相続における公平を保つための重要な概念です。しかし、その認定には多くの要因が絡み、場合によっては間接的な証拠も大きな判断材料となります。本コラムでご紹介した事例は、その一例に過ぎませんが、特別受益を巡るトラブルを防ぐために、早めの対策が必要であることを示唆しています。特に、令和5年民法改正後のルールを理解し、記録の管理や遺言書の作成を行うことが重要です。

相続問題でお困りの方は、初回相談料は無料になっておりますのでお気軽に当事務所までご相談ください。

関連ページ

- 遺産分割の前に知っておきたい「特別受益」

- 特別受益の応用編 ~超過特別受益~

- 特別受益の応用編 ~持ち戻しの免除~

- 特別受益の典型主張と判断傾向

- 【事例】金銭の移動の直接証拠なく、特別受益が認められた

- 【事例】死亡生命保険金が持ち戻しされた

- 【判例紹介】相続分譲渡の特別受益性(遺留分減殺(侵害額)請求事件)

- 遺言書の作成を検討されている方へ

- 遺言書が「あるとき」と「無いとき」の差

和歌山で遺言・相続のご相談なら虎ノ門法律経済事務所 和歌山支店へ

私たちは、和歌山県全域で、遺産分割、遺留分、遺言書作成、相続放棄など、あらゆる相続問題に対応する法律事務所です。

「相続トラブルで家族と揉めている」「何から手をつけていいか分からない」「弁護士費用が心配」そんなお悩みをお持ちではありませんか?

当事務所は、全国ネットワークを活かした豊富な実績と最新のノウハウが強みです。

弁護士法人ならではの継続的なサポートに加え、税理士や司法書士などの専門家と連携し、複雑な手続きもワンストップで解決に導きます。

私たちは「相続問題で悩む人を少しでも減らしたい」という想いを胸に、初回1時間の無料相談では、じっくりお話を伺うカウンセリングを重視しています。

費用についても明朗な料金体系で、安心してご依頼いただけます。

大切な方の想いを未来へ繋ぐために、私たち経験豊富な弁護士が全力でサポートいたします。まずはお気軽にお問い合わせください。

特別縁故者への分与成功例1:甥姪の子に100%分与

前回のコラムでは、特別縁故者への財産分与制度とその流れをご紹介しました。

今回は、当事務所で扱った特別縁故者への財産分与の事案をご紹介し、具体的にどのような事情があれば(主張をすれば)、特別縁故者として財産分与の対象者となれるのかを各事案ごとに記事を分けてご紹介します。

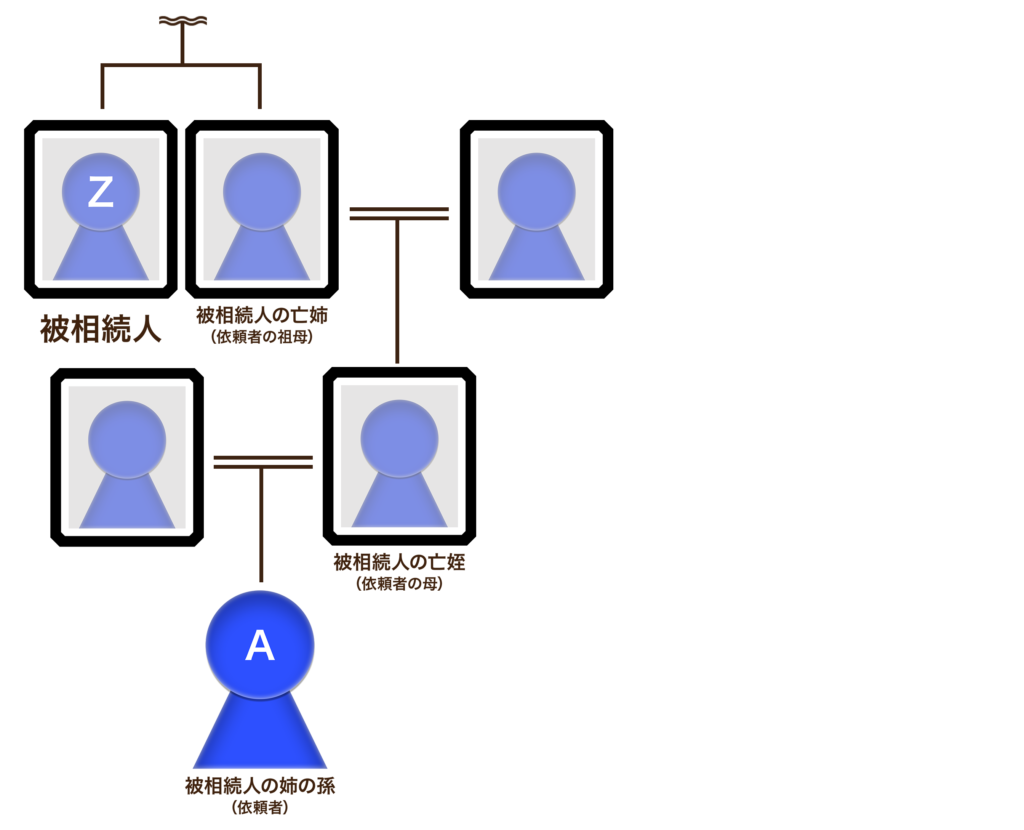

今回は、被相続人の甥姪の子(兄弟姉妹の孫)に対して相続財産の100%を分与された事案をご紹介します。

被相続人との関係

被相続人Zは未婚で、子供もおらず、相続人(代襲相続人)となる両親、兄弟姉妹及び甥姪もZが亡くなるよりも先に亡くなっていたため、Zには相続人がいない状態になっていました。

Zの姉の孫である依頼者Aは、Zの生前から身の回りの世話をしていました。そのため、Zの財産は、Aの協力と寄与によって維持形成されたものと考えられました。このような事情から、Zの遺産については、Zと特別縁故関係にあるAに分与されるべきだと判断し、裁判所に相続財産管理人(現:相続財産清算人)選任の申立と、特別縁故者への相続財産分与の申立(公告期限満了後)を行いました。

特別縁故者として主張した具体的事情

被相続人の療養看護について

主に以下の3点から、AがZの療養看護とその関連手続きを一貫して1人で行っていたと主張しました。

- Zの医療アセスメント(患者の状態や評価)から、Zが自力で生活するのは困難であったこと

- 介護施設のサービス提供記録から、Aが日頃からZのもとに訪問し、

介護サービス担当者と綿密な打ち合わせを何度もしていること - 診療記録に「Aを一番頼りにしている」と記載があること

郵便物の管理と各種支払い手続きについて

AはZのもとに届いていた郵便物の管理と郵便で届いた各種支払請求への対応を行っていました。その根拠として、警備会社が行っている不在住宅の見回り・郵便物回収サービスの契約書を提出し、回収した郵便物の転送先がAの住所であることから、郵便物の管理と各種支払い手続きをしていたことを主張しました。

身元保証人と各種契約に関する手続きについて

AはZの身元保証人として、入院契約をはじめとする各種契約の手続きをしていたことを主張しました。

被相続人の葬儀について

Zは生前にAに対して、

- Aに葬式を執り行ってもらいたい

- 指定の寺院から戒名をもらいたい

ことを伝えており、AはZの遺志に従い、喪主として葬儀を執り行い、指定の寺院から戒名をいただくことができたことを主張しました。

相続財産の価値保全について

- AはZの生前から相続財産管理人選任の申立まで、植栽剪定工事をZに代わって依頼し立会を行っていたこと

- Zが貸している土地の借り主の氏名、住所、連絡先をAが知っていること

- Zの入院中や死亡後も、Zの自宅の換気等の管理を行っていたこと

などから、Zの住環境を維持及び近隣住民への配慮、相続財産の価値保全ができ、相続財産管理人への引き継ぎが円滑に進むように協力したことを主張しました。

立替金・未払金について

AはZが亡くなった後に、Zの未払金や債務について約14万円を立替えていました。

立替ができたのは、AがZの未払金や債務を把握し、療養看護や財産管理に努めてきたこと、特別縁故者としての努めを果たしてきたことの裏付けであることを主張しました。

順当な相続人について

AがZの身の回りの世話を開始した当初は、Zの姪(Aの母)が存命だったため、Zは自分が亡くなっても、自分の遺産は姪(Aの母)が相続し、最終的にはAのもとに遺産がいくものと考えていたようでした。

しかし、不運にもZよりも姪(Aの母)が先に亡くなってしまったことによって、Aが全て相続できないというのは不条理なのではないかというのがAとしての一般の方の素朴な感情としてあることも合わせて伝えました。

特別縁故者への財産分与の申立の結果

上記の主張をした結果、相続財産管理人から「Aに対し、相続財産から相続財産管理人の報酬その他管理費用を控除した残余財産全部を分与する。」とするのが相当であるとの意見が出され、Aは無事にZの相続財産の100%を受け取ることができました。

まとめ

今回ご紹介したように、特別縁故者への財産分与を成功させるためには、被相続人との関係や具体的な貢献内容を明確に証明することが重要です。特に、療養看護、財産管理、各種手続きの代行など、日常的な支援の証拠を詳細に提示することが有効です。また、被相続人の意思を尊重し、葬儀など最後まで誠実に対応することも評価されます。さらに、相続財産の維持管理に努めることも、特別縁故者としての適格性を示す重要な要素となります。特別縁故者への財産分与でお困りの方は、初回相談料は無料になっておりますので、お気軽に当事務所までご相談ください。

関連ページ

和歌山で遺言・相続のご相談なら虎ノ門法律経済事務所 和歌山支店へ

私たちは、和歌山県全域で、遺産分割、遺留分、遺言書作成、相続放棄など、あらゆる相続問題に対応する法律事務所です。

「相続トラブルで家族と揉めている」「何から手をつけていいか分からない」「弁護士費用が心配」そんなお悩みをお持ちではありませんか?

当事務所は、全国ネットワークを活かした豊富な実績と最新のノウハウが強みです。

弁護士法人ならではの継続的なサポートに加え、税理士や司法書士などの専門家と連携し、複雑な手続きもワンストップで解決に導きます。

私たちは「相続問題で悩む人を少しでも減らしたい」という想いを胸に、初回1時間の無料相談では、じっくりお話を伺うカウンセリングを重視しています。

費用についても明朗な料金体系で、安心してご依頼いただけます。

大切な方の想いを未来へ繋ぐために、私たち経験豊富な弁護士が全力でサポートいたします。まずはお気軽にお問い合わせください。

寄与分が認められた裁判例と認められなかった裁判例

寄与分とは、相続人の中で被相続人の財産の維持・形成に貢献したことが認められた人が受け取ることのできる遺産のことで、民法第904条の2で定められています。

| 【民法第904条の2第1項】 共同相続人中に、被相続人の事業に関する労務の提供又は財産上の給付、被相続人の療養看護その他の方法により被相続人の財産の維持又は増加について特別の寄与をした者があるときは、被相続人が相続開始の時において有した財産の価額から共同相続人の協議で定めたその者の寄与分を控除したものを相続財産とみなし、第九百条から第九百二条までの規定により算定した相続分に寄与分を加えた額をもってその者の相続分とする。 |

今回は、寄与分の中でも、いわゆる金銭等出資型の寄与によって被相続人の財産の維持又は増加したことに焦点を当てた事件を紹介します。「寄与分が認められた裁判」と「寄与分が認められなかった裁判」の2つを取り上げ、寄与分が認められやすい事情について解説します。

※分かりやすいように実際の事例から、遺産の金額・相続人の人数などを変更し、寄与分に絞って紹介します。

寄与分が認められた裁判

概要

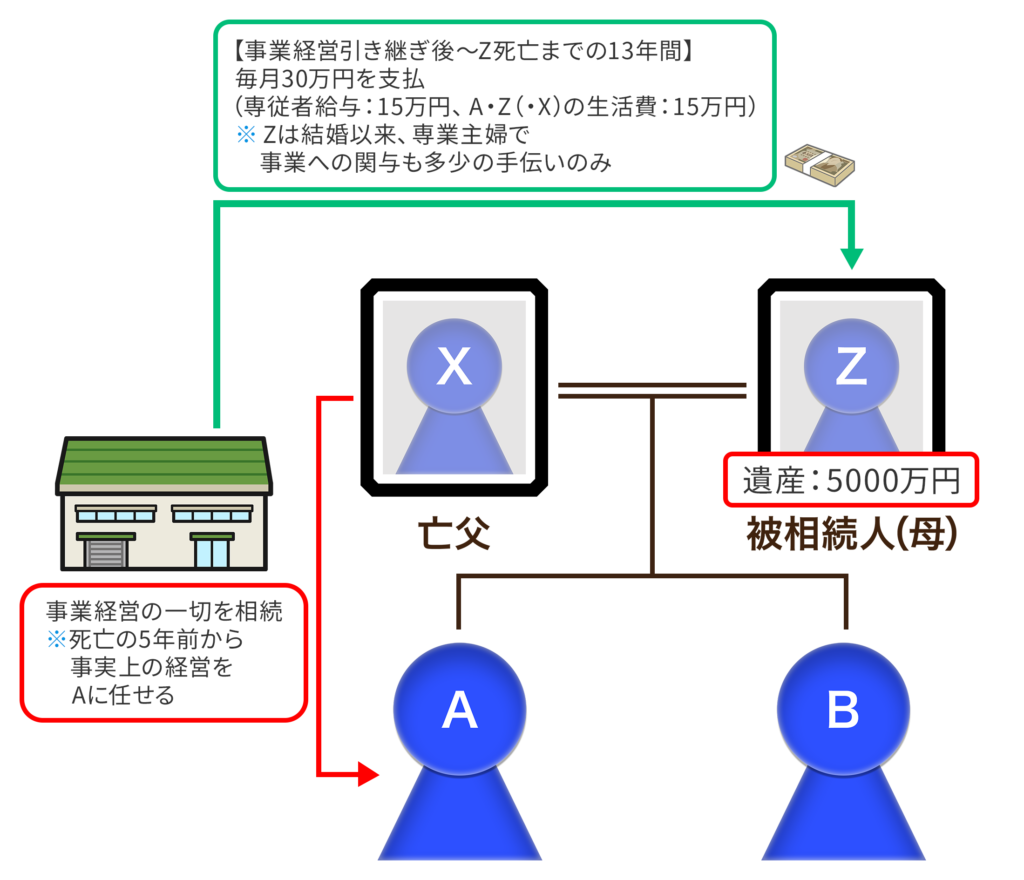

母親の相続に関して、長男が寄与分を主張した事案です。

被相続人である母親は専業主婦として家庭を支え、長男と同居していました。父親が亡くなる5年前から長男が自営業を実質的に経営し、生計を支えてきました。そして、父親の相続時に長男が事業全体を引き継ぎ、母親には毎月15万円の専従者給与(少し手伝っていた程度だったようです。)と家族の生活費として15万円を手渡していました。母親の遺産は約5000万円が残されており、長男は自身の貢献を理由に寄与分を主張しました。

判決

下記の理由から、遺産の30%が寄与分であると認められました。

| 当該給付に関して被相続人に労務の提供がみられる場合には、提供した労務に見合った賃金や報酬等が提供した労務の対価に見合ったものではなく、不相応に高額であると認められるときは、労務の対価を超える部分については寄与分と認められる余地があると解される。 |

個人情報保護の観点から、被相続人(母親)がしていた事業の手伝いがどのようなものであったかはご紹介できませんが、事業にほどんど関わっていなかったこと(事業運営に関する資料)と30万円もの高額な賃金を支払っていたこと(通帳や振込明細)を提示することで、提供した労務に見合わない高額な対価を支払っていたことが認められ、その結果、寄与分が認められました。

ちなみに、この判断の前提として、労務の提供がみられない場合に寄与分が認められる条件についても言及されています。

| 相続人が被相続人の財産形成に寄与したというためには、財産給付の内容が被相続人との身分関係に基づいて通常期待される範囲を超えていることが必要であるとともに、当該給付が無償又はこれに近い状態でされたことが必要である… |

寄与分が認められなかった裁判

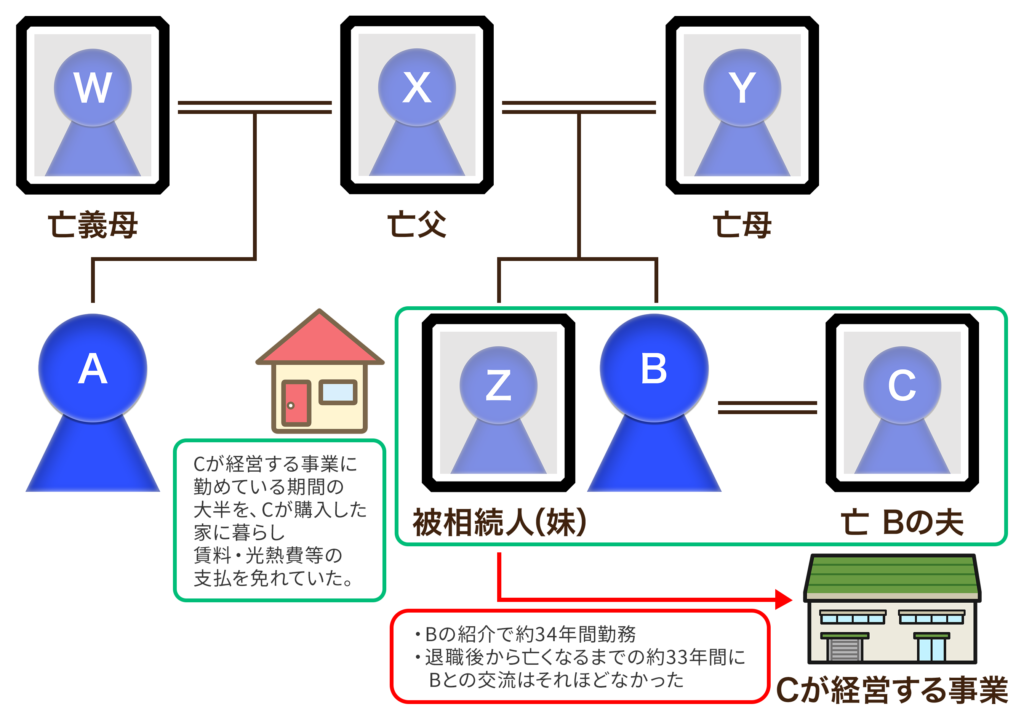

概要

被相続人の姉であるBは、女性の働き口が少なかった時代に被相続人を、Bの夫であるCが経営する事業の正社員として雇用するように口利きし、その結果、被相続人は一般女性よりも多くの収入を得ることができたこと及び、被相続人は、Cが経営する事業で働いている期間の大半をB・Cの家で暮らし、家賃・光熱費等の支払を免れていたことから、被相続人の財産の増加に寄与したとして、寄与分を主張しました。

判決

下記の理由から、寄与分は認められませんでした。

| Bが、被相続人との同居中に家賃や光熱費等生活費のほとんどを負担していたことを裏付ける的確な資料はない上、秘蔵族人は…生活費を負担する経済的余裕もあったと認められること、…Bと被相続人は年齢も1歳程しか違わなかったこと等に鑑みれば、生活費等の一切をBが負担し、被相続人に負担させていなかったと推認することはできない。 (※Cが経営する事業を退職後の銀行口座の取引履歴が残っている部分について)被相続人の…預金は、…いずれも増加しており、…期間中にBによる寄与があったとは認められないことに鑑みれば、被相続人には、…退職後も、…預貯金額について、自ら獲得ないし維持できるだけの能力ないし資源…があったと推認される。よって仮にBが…光熱費等負担をしていた事実があったとしても、それが本件分割対象預金の形成ないし維持につき特別の寄与として役立ったとは認められない。 |

なお、口利きで就職できたことに関しては、原審判では「具体的な収入が明らかでない」とわずかに言及されていましたが、抗告審で改められ、言及部分が無くなり寄与分の判断の対象から除かれました。

まとめ

寄与分が認められるには、具体的な貢献内容と金額の証明が重要です。単なる無家賃での同居では、相互扶助の範囲内と考えられたり、財産の形成・維持に寄与したとまでは考えられなかったりするため、寄与分の主張としてあまり有効ではありません。一方で、提供した労務に見合わない高額な対価を支払っていた場合は寄与分として認められる可能性があります。

寄与分の主張には複雑な要素が絡むため、専門家のアドバイスが有効です。寄与分についてお困りの方は、初回相談料は無料になっておりますのでお気軽に当事務所までご相談ください。

関連ページ

- 無料法律相談について《相続人が、相続財産の増加に寄与したときはどうなりますか?》

- 遺産相続のその他の手続きやよくあるトラブルについて《寄与分、特別受益について》

- 遺言書が「あるとき」と「無いとき」の差《特別受益・寄与分》

和歌山で遺言・相続のご相談なら虎ノ門法律経済事務所 和歌山支店へ

私たちは、和歌山県全域で、遺産分割、遺留分、遺言書作成、相続放棄など、あらゆる相続問題に対応する法律事務所です。

「相続トラブルで家族と揉めている」「何から手をつけていいか分からない」「弁護士費用が心配」そんなお悩みをお持ちではありませんか?

当事務所は、全国ネットワークを活かした豊富な実績と最新のノウハウが強みです。

弁護士法人ならではの継続的なサポートに加え、税理士や司法書士などの専門家と連携し、複雑な手続きもワンストップで解決に導きます。

私たちは「相続問題で悩む人を少しでも減らしたい」という想いを胸に、初回1時間の無料相談では、じっくりお話を伺うカウンセリングを重視しています。

費用についても明朗な料金体系で、安心してご依頼いただけます。

大切な方の想いを未来へ繋ぐために、私たち経験豊富な弁護士が全力でサポートいたします。まずはお気軽にお問い合わせください。

【事例】相続トラブルを未然に防ぐ「遺留分放棄の許可」制度の活用

遺留分(事前)放棄の許可制度をご存知でしょうか?

令和4年(2022年)司法統計年報(家事編)によると、「相続の放棄の申述の受理」が約26万件あるのに対し、「遺留分の放棄についての許可」は801件しかありませんでした。

今回は、そんなあまり知られていない遺留分放棄の許可制度をつかって、民事トラブル後に発生する恐れのあった相続トラブルを未然に防いだ事案をご紹介します。

続きを読む…

和歌山で遺言・相続のご相談なら虎ノ門法律経済事務所 和歌山支店へ

私たちは、和歌山県全域で、遺産分割、遺留分、遺言書作成、相続放棄など、あらゆる相続問題に対応する法律事務所です。

「相続トラブルで家族と揉めている」「何から手をつけていいか分からない」「弁護士費用が心配」そんなお悩みをお持ちではありませんか?

当事務所は、全国ネットワークを活かした豊富な実績と最新のノウハウが強みです。

弁護士法人ならではの継続的なサポートに加え、税理士や司法書士などの専門家と連携し、複雑な手続きもワンストップで解決に導きます。

私たちは「相続問題で悩む人を少しでも減らしたい」という想いを胸に、初回1時間の無料相談では、じっくりお話を伺うカウンセリングを重視しています。

費用についても明朗な料金体系で、安心してご依頼いただけます。

大切な方の想いを未来へ繋ぐために、私たち経験豊富な弁護士が全力でサポートいたします。まずはお気軽にお問い合わせください。

【事例】限られた証拠で被代襲相続人の遺留分侵害額請求を退けた

今回は「遺留分侵害額請求をされた被告が『原告には特別受益があるため遺留分はない』と主張して、遺留分侵害額請求を退けた」事例をご紹介します(※分かりやすくするため、一部簡略化しています。)。

遺留分侵害額請求などの専門用語については、下記ページで解説していますので、分からない場合は先にご覧ください。

- 遺留分・・・・遺留分をご存知ですか?

- 特別受益・・・遺産分割の前に知っておきたい「特別受益」

- 代襲相続・・・相続の基礎知識と「数次相続」

和歌山で遺言・相続のご相談なら虎ノ門法律経済事務所 和歌山支店へ

私たちは、和歌山県全域で、遺産分割、遺留分、遺言書作成、相続放棄など、あらゆる相続問題に対応する法律事務所です。

「相続トラブルで家族と揉めている」「何から手をつけていいか分からない」「弁護士費用が心配」そんなお悩みをお持ちではありませんか?

当事務所は、全国ネットワークを活かした豊富な実績と最新のノウハウが強みです。

弁護士法人ならではの継続的なサポートに加え、税理士や司法書士などの専門家と連携し、複雑な手続きもワンストップで解決に導きます。

私たちは「相続問題で悩む人を少しでも減らしたい」という想いを胸に、初回1時間の無料相談では、じっくりお話を伺うカウンセリングを重視しています。

費用についても明朗な料金体系で、安心してご依頼いただけます。

大切な方の想いを未来へ繋ぐために、私たち経験豊富な弁護士が全力でサポートいたします。まずはお気軽にお問い合わせください。

【事例】預貯金の引き出しについて不当利得返還請求をされた

被相続人の生前に、被相続人の預貯金口座からお金を引き出していたことによって

相続問題が発生することがあります。

今回は、預貯金を引き出したAさんの事例をもとに、

どのような場合に、預貯金の引き出しが不当なものでないと主張できるのか、

引き出されたお金を取り戻すことができるのか、また、どのようにすれば

預貯金の引き出しを原因とする相続問題を防ぐことができるのかを解説していきます。

和歌山で遺言・相続のご相談なら虎ノ門法律経済事務所 和歌山支店へ

私たちは、和歌山県全域で、遺産分割、遺留分、遺言書作成、相続放棄など、あらゆる相続問題に対応する法律事務所です。

「相続トラブルで家族と揉めている」「何から手をつけていいか分からない」「弁護士費用が心配」そんなお悩みをお持ちではありませんか?

当事務所は、全国ネットワークを活かした豊富な実績と最新のノウハウが強みです。

弁護士法人ならではの継続的なサポートに加え、税理士や司法書士などの専門家と連携し、複雑な手続きもワンストップで解決に導きます。

私たちは「相続問題で悩む人を少しでも減らしたい」という想いを胸に、初回1時間の無料相談では、じっくりお話を伺うカウンセリングを重視しています。

費用についても明朗な料金体系で、安心してご依頼いただけます。

大切な方の想いを未来へ繋ぐために、私たち経験豊富な弁護士が全力でサポートいたします。まずはお気軽にお問い合わせください。

【事例】妻と養子に相続させたくない【推定相続人廃除の難しさ】

たとえ、相続人に問題があり、遺言で「相続させない」としても

相続人(兄弟姉妹以外)には遺留分があるため、完全に相続させないためには

推定相続人の廃除の申立をする必要があります。 続きを読む…

和歌山で遺言・相続のご相談なら虎ノ門法律経済事務所 和歌山支店へ

私たちは、和歌山県全域で、遺産分割、遺留分、遺言書作成、相続放棄など、あらゆる相続問題に対応する法律事務所です。

「相続トラブルで家族と揉めている」「何から手をつけていいか分からない」「弁護士費用が心配」そんなお悩みをお持ちではありませんか?

当事務所は、全国ネットワークを活かした豊富な実績と最新のノウハウが強みです。

弁護士法人ならではの継続的なサポートに加え、税理士や司法書士などの専門家と連携し、複雑な手続きもワンストップで解決に導きます。

私たちは「相続問題で悩む人を少しでも減らしたい」という想いを胸に、初回1時間の無料相談では、じっくりお話を伺うカウンセリングを重視しています。

費用についても明朗な料金体系で、安心してご依頼いただけます。

大切な方の想いを未来へ繋ぐために、私たち経験豊富な弁護士が全力でサポートいたします。まずはお気軽にお問い合わせください。

【事例】遺留分侵害額請求されたら、誰がどれだけ負担するの?

前回のコラム『【事例】自宅を相続させたい ~遺留分問題~』で、

「特別受益の持戻し免除の意思表示は、遺留分を侵害する限度で失効する。」とした

【最高裁判所 平成24年1月26日】の判決を紹介しました。

この裁判では、「持戻し免除の意思表示が遺留分減殺請求(現:遺留分侵害額請求)により侵害された

場合における具体的相続分の算定方法」についても示しています。

今回は、裁判例を図と合わせて遺留分侵害額請求をされたときの

具体的相続分の算定方法を分かりやすく解説していきます。

※判例につきましては当時の法律に合わせて「遺留分減殺請求」と表記しております。

和歌山で遺言・相続のご相談なら虎ノ門法律経済事務所 和歌山支店へ

私たちは、和歌山県全域で、遺産分割、遺留分、遺言書作成、相続放棄など、あらゆる相続問題に対応する法律事務所です。

「相続トラブルで家族と揉めている」「何から手をつけていいか分からない」「弁護士費用が心配」そんなお悩みをお持ちではありませんか?

当事務所は、全国ネットワークを活かした豊富な実績と最新のノウハウが強みです。

弁護士法人ならではの継続的なサポートに加え、税理士や司法書士などの専門家と連携し、複雑な手続きもワンストップで解決に導きます。

私たちは「相続問題で悩む人を少しでも減らしたい」という想いを胸に、初回1時間の無料相談では、じっくりお話を伺うカウンセリングを重視しています。

費用についても明朗な料金体系で、安心してご依頼いただけます。

大切な方の想いを未来へ繋ぐために、私たち経験豊富な弁護士が全力でサポートいたします。まずはお気軽にお問い合わせください。

【事例】自宅を相続させたい ~遺留分の問題~

概要

和歌山で遺言・相続のご相談なら虎ノ門法律経済事務所 和歌山支店へ

私たちは、和歌山県全域で、遺産分割、遺留分、遺言書作成、相続放棄など、あらゆる相続問題に対応する法律事務所です。

「相続トラブルで家族と揉めている」「何から手をつけていいか分からない」「弁護士費用が心配」そんなお悩みをお持ちではありませんか?

当事務所は、全国ネットワークを活かした豊富な実績と最新のノウハウが強みです。

弁護士法人ならではの継続的なサポートに加え、税理士や司法書士などの専門家と連携し、複雑な手続きもワンストップで解決に導きます。

私たちは「相続問題で悩む人を少しでも減らしたい」という想いを胸に、初回1時間の無料相談では、じっくりお話を伺うカウンセリングを重視しています。

費用についても明朗な料金体系で、安心してご依頼いただけます。

大切な方の想いを未来へ繋ぐために、私たち経験豊富な弁護士が全力でサポートいたします。まずはお気軽にお問い合わせください。